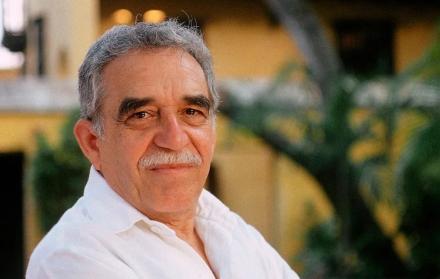

Macondo y los Buendía: el universo eterno de Cien años de soledad de García Márquez

El autor creó una epopeya del espíritu latinoamericano, una cosmogonía del destino humano narrada desde el calor del trópico

En 1967, Gabriel García Márquez fundó un universo que parece haber existido desde siempre: Macondo, ese pueblo suspendido entre la selva y el sueño, donde la realidad y la fantasía se confunden con naturalidad. Cien años de soledad no es solo una novela: es una epopeya del espíritu latinoamericano, una cosmogonía del destino humano narrada desde el calor del trópico. En ella, el tiempo se enrosca sobre sí mismo, los muertos conversan con los vivos y la historia repite los mismos deseos, errores y soledades.

La familia Buendía es el eje de ese universo cerrado, una dinastía que repite, generación tras generación, los mismos nombres y destinos. José Arcadio Buendía, patriarca fundador, es el Adán de este paraíso sin redención. Su impulso creador y su obsesión por el conocimiento representan la utopía racional: quiere descubrir los secretos del mundo, pero su búsqueda lo conduce a la locura. En su figura conviven científico y visionario, soñador y condenado. Su manía de fundar y comprender expresa el anhelo humano por dar sentido al caos, aun al precio de la autodestrucción.

Úrsula Iguarán: el corazón que sostiene la historia

Úrsula Iguarán, esposa y contraparte, es la fuerza del orden que sostiene la continuidad del linaje. Mientras José Arcadio persigue espejismos de eternidad, Úrsula preserva el tejido humano de Macondo: cocina, cría, entierra, sobrevive. En ella encarna la memoria viva, el principio femenino que mantiene la historia mientras los hombres se pierden en guerras y pasiones. Su longevidad casi mítica la convierte en el verdadero corazón de la novela, el hilo que une generaciones y mantiene encendida la llama de la vida en medio de la fatalidad.

Los nombres en Cien años de soledad no son casuales: cada uno encierra una predestinación simbólica. Los José Arcadios son cuerpos desbordados, impulsivos, carnales; los Aurelianos, introspectivos, solitarios, dominados por la melancolía. Esa alternancia entre fuerza vital e introspección, entre Eros y Tánatos, marca el ritmo del relato. Cada nuevo Buendía parece una variación del anterior, una tentativa frustrada de redención. Pero la repetición perpetúa el error: ninguno escapa a la soledad esencial de su estirpe.

El coronel Aureliano Buendía: la guerra interior del héroe

El coronel Aureliano Buendía simboliza la tragedia del héroe que se vuelve sombra de sí mismo. Participa en treinta y dos guerras civiles y no gana ninguna; fabrica pescaditos de oro que funde y rehace interminablemente, condenado a la inutilidad. Su guerra es interior: lucha contra la historia y contra su propio vacío. En él, García Márquez condensa el destino de América Latina, donde los ideales de libertad y justicia se degradan en repeticiones estériles. El coronel no muere por las armas, sino por la conciencia del absurdo: había descubierto la soledad del poder.

Las mujeres de Macondo no acompañan: sostienen el edificio simbólico. Amaranta, encerrada en su virginidad voluntaria, encarna la culpa heredada, la negación del deseo como expiación. Remedios la Bella representa la pureza que asciende al cielo; Fernanda del Carpio, la hipocresía de una aristocracia que pretende civilizar el mito; y Pilar Ternera, matriarca sensual y pitonisa, es el principio erótico y profético que atraviesa generaciones. A través de ellas, el autor revela que las mujeres son la memoria del deseo y del dolor, el contrapunto humano ante la locura de los hombres.

Macondo no tiene historia lineal: tiene un destino que gira sobre sí mismo. Los hechos se repiten con leves variaciones, como si la vida entera fuera una reescritura. Los pergaminos de Melquíades revelan esa circularidad: todo estaba previsto desde el principio, y los Buendía son actores de una trama ya escrita. El tiempo de Cien años de soledad no conduce al futuro, sino al origen: es el tiempo mítico de los pueblos que olvidan, atrapados entre memoria y olvido.

Aquí reside la sabiduría secreta de la novela: el tiempo no pasa, se acumula. Es una espiral donde el pasado regresa disfrazado de presente, y cada generación revive los sueños y los errores de la anterior. García Márquez convierte el calendario en un espejo: no hay progreso, sino relectura; no hay destino, sino memoria. La eternidad no está adelante, sino dentro del círculo que los hombres trazan con su propio recuerdo. Así, el fin de Macondo no es un apocalipsis, sino una vuelta al principio: el regreso a la primera palabra, al primer asombro, al instante en que el mundo fue nombrado por vez primera.

La maldición del incesto —el niño con cola de cerdo— simboliza esa clausura: el linaje que no se abre al otro se destruye. La soledad de los Buendía no es solo emocional: es la de quienes confunden amor con posesión y memoria con repetición.

La compañía bananera introduce la historia moderna en el mito. Bajo la máscara del progreso llegan la explotación, la violencia y el olvido. La matanza de los trabajadores —episodio fundacional del realismo político latinoamericano— no es lo más trágico: lo decisivo es su negación. El poder no solo mata cuerpos: aniquila la memoria. Esa operación del olvido es la condena última. Aureliano Babilonia heredará no una casa, sino un laberinto de recuerdos deshechos.

El lenguaje es poder creador. Lo que se nombra existe; lo que se olvida, se desvanece. Melquíades no es solo un sabio, sino el símbolo del escritor, el demiurgo que inscribe el universo en sus pergaminos. Cuando Aureliano Babilonia los descifra, comprende que lee su propia historia, escrita “con cien años de anticipación”. La novela se vuelve metáfora de sí misma: un libro que se lee a sí mismo, donde escribir y vivir se confunden. La escritura es memoria, pero también destino. En ese instante final, García Márquez devuelve al lector el espejo: comprendemos que todo ser humano es, en cierto modo, un Buendía —una criatura que busca sentido en medio del polvo del tiempo y de la obstinación del recuerdo.

El fin de Macondo: cuando el sueño vuelve al sueño

El final —el viento arrasando Macondo— no es catástrofe, sino purificación. La destrucción del pueblo cierra el ciclo: lo que nació del sueño vuelve al sueño. Pero la obra sugiere que, aunque los pueblos desaparezcan, la palabra permanece. Macondo se borra, pero el libro queda. La verdadera salvación no está en sobrevivir, sino en ser recordado. Por eso Cien años de soledad es también una meditación sobre la inmortalidad del arte: solo la ficción logra rescatar al hombre del olvido. En el universo cerrado de Macondo, la literatura es la única forma de eternidad posible.

En su fondo más hondo, Cien años de soledad es una antropología poética de la soledad. Cada personaje vive la imposibilidad de comunicarse, de amar sin destruir, de recordar sin deformar. Pero esa soledad es también histórica: la de los pueblos que se repiten porque no aprenden, que se destruyen porque no recuerdan. Solo la memoria compartida —la narración, el mito, la palabra viva— puede romper el ciclo de la condena.

Por eso Cien años de soledad no envejece. Cada generación la lee como escrita para ella, porque en cada lectura resuena el eco de nuestra propia soledad. Macondo sigue vivo mientras alguien pronuncie su nombre, mientras un lector abra el libro y encuentre su reflejo. García Márquez creó una obra que, como los pergaminos de Melquíades, se descifra en cada lectura, revelando no lo que fue, sino lo que somos: una humanidad que busca sentido entre el amor y el olvido. En última instancia, el milagro de Macondo consiste en haber hecho del idioma —ese polvo de oro del alma— una casa común para la memoria. Y mientras exista la palabra, la soledad no será total.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ