"Don Quijote de la Mancha": La eterna batalla entre el ideal y la realidad

En su metamorfosis hacia Don Quijote, Cervantes nos presenta un revolucionario existencial

Miguel de Cervantes publicó El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha en 1605, y desde entonces, la obra ha trascendido su época para convertirse en un espejo universal de la condición humana. Más que una parodia de los libros de caballerías -género ya agonizante en el Siglo de Oro-, Cervantes construyó una novela total: un laberinto narrativo donde se entrelazan la comedia y la tragedia, la lucidez y la locura, la poesía y el desengaño.

Alonso Quijano, ese hidalgo manchego venido a menos que enloquece tras devorar novelas caballerescas, trasciende la categoría de simple antihéroe cómico para erigirse como uno de los personajes más complejos de la literatura universal. Su locura, gestada en la soledad de su biblioteca y alimentada por la lectura obsesiva, opera como un mecanismo doble: por un lado, le permite escapar de una existencia monótona y, por otro, funciona como un prisma filosófico para cuestionar los límites entre realidad y ficción.

En su metamorfosis hacia Don Quijote, Cervantes no solo nos presenta un demente entrañable, sino un revolucionario existencial. La genialidad del autor radica en hacer que este personaje, aparentemente ridículo con su armadura oxidada y su Rocinante decrépito, contenga más dignidad y grandeza que muchos de los personajes “cuerdos” que lo rodean. Su delirio, lejos de ser mera patología, se revela como una forma de resistencia poética contra la mediocridad y el materialismo de su tiempo.

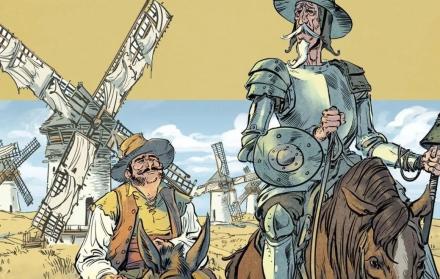

El caballero andante no ve el mundo erróneamente; lo recrea según sus necesidades espirituales. Cuando transforma casas de hospedaje polvorientas en castillos o molinos en gigantes, no está simplemente confundiendo la realidad, sino elevándola a una dimensión donde el heroísmo y la belleza aún son posibles.

Sancho Panza, contrapunto dialéctico del Quijote y posiblemente la creación más orgánica de Cervantes, encarna la tradición oral y el pragmatismo popular. Este labrador analfabeto, atraído inicialmente por la promesa materialista de una ínsula, experimenta la transformación más profunda de toda la novela.

Sus refranes, aparentemente simplones y repetitivos, conforman un sistema filosófico oral que funciona como contrapeso al idealismo libresco de su señor. “Más vale pájaro en mano que ciento volando” o “Cuando a Roma fueres, haz como vieres” no son meras muletillas, sino destilaciones de sabiduría popular que confrontan el abstracto código caballeresco. Esta tensión lingüística entre los floridos discursos quijotescos y las expresiones populares sanchescas revela el genio de Cervantes para captar los registros sociolingüísticos de su época.

La evolución de Sancho -de campesino burlón a gobernante sabio en la ínsula Barataria- constituye un arco narrativo revolucionario para su tiempo. Su gobierno, aunque breve y orquestado como burla ducal, demuestra una intuición jurídica y una rectitud moral que desafían los estereotipos sobre el vulgo inculto. Cuando enjuicia casos complejos con saloménica sabiduría, Cervantes está cuestionando los fundamentos aristocráticos de la sociedad española. La verdadera nobleza, nos sugiere, no reside en el linaje, sino en la integridad y el sentido común.

Más revelador aún es el proceso de “quijotización” de Sancho y la simultánea “sanchificación” del Quijote. A medida que avanzan sus aventuras, el escudero comienza a creer en fantasías (como el encantamiento de Dulcinea) mientras su amo adopta ocasionales destellos de pragmatismo. Juntos, amo y escudero no forman una simple pareja cómica, sino una dualidad indivisible que simboliza el alma humana dividida entre el cielo de las aspiraciones y el barro de las necesidades.

Dulcinea del Toboso -o más bien, Aldonza Lorenzo- representa el arquetipo de la amada idealizada llevado al extremo del absurdo y, simultáneamente, a su expresión más sublime. Este personaje, que nunca aparece físicamente en la novela más que a través de ensoñaciones y menciones, constituye una genial deconstrucción del amor cortés.

En la imaginación del Quijote, la rústica campesina se transforma en una dama de linaje, poseedora de todas las virtudes y perfecciones. Este proceso de idealización extrema es una metáfora del amor como acto creativo. Dulcinea existe solo en la mente del caballero, pero esta existencia imaginaria tiene efectos reales: impulsa sus acciones, justifica sus sufrimientos y da sentido a su misión.

El bachiller Sansón Carrasco emerge como uno de los personajes más ambiguos y fascinantes de la segunda parte. A diferencia de otros que simplemente se burlan del caballero, Carrasco adopta una estrategia más compleja: pretende curar la locura del Quijote venciéndolo en su propio terreno. Sus disfraces como Caballero de los Espejos primero y como Caballero de la Blanca Luna después, representan el intento de la razón ilustrada por dominar y “normalizar” la imaginación desbordada.

Sin embargo, Cervantes crea en Carrasco una figura más compleja que un simple antagonista. Su motivación oscila entre la genuina preocupación por la salud mental del hidalgo y cierta vanidad académica que lo lleva a querer ser el “restaurador” de la cordura perdida. Esta ambivalencia moral convierte sus duelos con el Quijote en algo más profundo que simples enfrentamientos físicos: son batallas entre visiones del mundo, entre el emergente racionalismo y el moribundo idealismo caballeresco.

La victoria final de Carrasco sobre el Quijote, que obliga al caballero a regresar a su aldea y renunciar a sus aventuras, contiene una dolorosa ironía: al “curar” al loco, también extingue al soñador. No es casualidad que tras esta derrota, Alonso Quijano recobre la cordura solo para morir poco después.

Cervantes rompió con las convenciones narrativas de su época. La figura del cronista árabe Cide Hamete Benengeli, supuesto autor original de la historia, es quizás la creación más audaz de la novela.

Este narrador ficticio -presentado como poco fiable por su condición de musulmán, “y de los moros no se podía esperar verdad alguna”- introduce una distancia irónica entre los hechos narrados y el lector. Cuando el texto atribuye a Benengeli exclamaciones, dudas o comentarios, Cervantes está desmantelando la idea de un narrador omnisciente y objetivo, sugiriendo que toda historia es, en el fondo, una versión subjetiva y culturalmente determinada.

Carlos A. Pareja Cordero

A este juego narrativo se suman otras voces: el “primer autor” que encuentra el manuscrito, el traductor morisco que lo vierte al castellano, el mismo Cervantes que aparece como personaje, e incluso los lectores de la primera parte que, en la segunda, discuten e interpretan las aventuras previas.

Los prólogos irónicos, los manuscritos falsos, los relatos interpolados y los personajes que leen la primera parte de la novela en la segunda, no son meros artificios técnicos, sino expresiones de una visión epistemológica: toda historia es una construcción frágil, sujeta a errores, interpretaciones y reescrituras.

Los Duques, personajes centrales de la segunda parte, representan la aristocracia ociosa que convierte el sufrimiento ajeno en espectáculo. A diferencia de otros personajes que se burlan espontáneamente del Quijote, estos nobles orquestan elaboradas escenificaciones para alimentar los delirios del caballero con el único propósito de entretenerse a su costa.

Cervantes utiliza a esta pareja para desarrollar una sutil crítica social: mientras el Quijote y Sancho -representantes de clases inferiores- muestran dignidad incluso en su ridículo, los poderosos Duques revelan una vacuidad moral y una crueldad que los convierte en verdaderos “locos” de la obra. Sus elaborados montajes teatrales (el vuelo de Clavileño, el gobierno de Sancho, la falsa muerte de Altisidora) son manifestaciones de un poder sin propósito, una riqueza sin función social.

El final de la novela, en el que Alonso Quijano recobra la cordura y muere negando sus aventuras como “disparates y desvaríos”, ha sido interpretado tradicionalmente como una renuncia a los ideales y un triunfo del pragmatismo sobre la fantasía. Sin embargo, cabe una lectura más profunda: la muerte del Quijote no representa una derrota, sino un último acto de libertad y coherencia.

Al abandonar su fantasía caballeresca, el personaje no está simplemente claudicando ante la realidad prosaica, sino eligiendo la verdad -por dolorosa que sea- sobre el consuelo de la ilusión. Su última declaración, “yo fui loco y ya soy cuerdo”, contiene toda la tragedia del despertar: el reconocimiento de que vivió en un error, pero también la dignidad de enfrentarlo.

La muerte de Alonso Quijano es también un recurso literario brillante: al hacer que el protagonista niegue sus aventuras, Cervantes protege la obra de continuaciones apócrifas (como la de Avellaneda que tanto le irritó) y establece el principio de que los personajes literarios, como los seres humanos, tienen derecho a un final digno. El epitafio que Sansón Carrasco compone sintetiza esta transformación final: “Yace aquí el hidalgo fuerte / que a tanto extremo llegó / de valiente, que se advierte / que la muerte no triunfó / de su vida con su muerte”.

El diálogo eterno entre Don Quijote y Sancho -entre el ideal y la realidad, entre la poesía y la prosa de la vida- sigue resonando porque articula la dualidad esencial de toda experiencia humana. Mientras existan molinos que puedan confundirse con gigantes, mientras los sueños sigan chocando contra las aspas de lo real, la novela de Cervantes seguirá siendo no solo un monumento literario, sino una brújula existencial para navegantes de todas las épocas.

¿Quién era Miguel de Cervantes?

Miguel de Cervantes Saavedra fue novelista, poeta, dramaturgo y soldado. Es considerado una de las máximas figuras de la literatura española y considerado autor de la primera novela moderna. Falleció en 1616 dejando cinco novelas publicadas y numerosa piezas teatrales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!