Descubren la 'Cochinilla rosada': ¿Qué es y cómo combatirla en Guayaquil?

Científicas identificaron a la plaga que asesinó a los árboles de la ciudad. La naturaleza 'brotó' un antídoto natural

En cuatro años, la cochinilla mató la identidad de algunos barrios de Guayaquil. De pie, yacen aún los troncos blancos y esqueléticos de las especies que no sobrevivieron; son el testimonio de una plaga que no solo quitó la sombra, sino que se infiltró silenciosamente en la flora costera.

¿Qué es la cochinilla rosada?

Hoy, gracias a la academia, el asesino tiene nombre: Maconellicoccus hirsutus, o “cochinilla rosada del hibisco”. Un estudio científico, al que EXPRESO tuvo acceso, confirma por primera vez su presencia en Ecuador, con registros en Guayaquil desde 2022 y en Portoviejo en 2023.

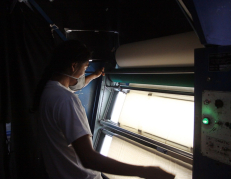

La investigación fue liderada por Myriam Arias de López y Natalia Molina, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). Fue precisamente el ojo de Arias lo que impulsó la indagación. “Observamos que muchas plantas presentaban deformaciones en sus brotes y además se veía todo blanco”, menciona la científica a este Diario.

El ataque de la cochinilla rosada es letal. Se trata de un insecto chupador que succiona la savia e “inyecta toxinas que deforman brotes, hojas e incluso frutos”, explica Arias. En plantas más susceptibles, como los samanes debilitados por el pavimento en los parterres de Guayaquil, el daño fue mortal.

La invasión fue vasta. A nivel mundial hay más de 330 especies hospederas de esta cochinilla; el estudio en Ecuador ya identificó 55. Su amenaza se extiende más allá del arbolado urbano: pone en riesgo cultivos clave como cacao, café, mango y yuca. De hecho, Arias menciona un caso en cacaotales cercanos a la estación experimental Boliche. “Pensaban que era un virus, pero en realidad eran las toxinas de la cochinilla”, detalla.

Una avispa, el antídoto natural

Pero en medio de la plaga, la misma madre naturaleza brindó un antídoto. Durante un recorrido por Portoviejo, la curiosidad llevó a Arias a recoger muestras de una planta muy infestada. “Mi sorpresa fue que muchas cochinillas estaban momificadas, duritas”, relata. Días después, de esas momias emergieron pequeñas avispas.

La heroína de esta historia es la Anagyrus kamali, una diminuta avispa parasitoide de apenas 2 a 3 milímetros. “Es una avispita benéfica”, afirma Arias. Su acción natural redujo drásticamente la población de cochinilla, sobre todo en zonas rurales menos expuestas a insecticidas.

Este hallazgo cuestiona los métodos químicos. La cochinilla tiene una capa cerosa que repele los insecticidas y, peor aún, la fumigación indiscriminada elimina a sus enemigos naturales. Arias critica las fumigaciones nocturnas en parques urbanos: “Niños, ancianos, todos durmiendo y respirando insecticidas”.

Pero Guayaquil ignoró esa solución

La solución, entonces, no es química, sino biológica. Las investigadoras proponen la creación de insectarios para criar y liberar controladamente a la avispa Anagyrus kamali. “Hay formas de hacerlo. Se necesita inversión”, sentencia Arias.

Natalia Molina, co-líder del estudio, sostiene que el arbolado ya estaba sentenciado por décadas de malas prácticas, como árboles antiguos en parterres estrechos y mal podados. La estocada final, sin embargo, provino de la propia gestión municipal anterior.

En 2021, el equipo de la UEES entregó a los municipios de Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule un protocolo con dos recomendaciones claras:

no podar agresivamente y no fumigar. Pero en ese entonces, en Guayaquil se hizo todo lo contrario, como denuncia Molina. Eso aplanó el terreno para que la cochinilla rosada diera el golpe de gracia.

Frente a este panorama, las administraciones actuales han detallado sus acciones. El Municipio de Guayaquil informó que trató 2.800 samanes con un 80 % de respuesta favorable y ha sembrado más de 11.000 nuevos árboles. Por su parte, Samborondón sí implementó un plan basado en la investigación, resultando en una afectación menos severa, con solo 20 árboles perdidos.

Para las investigadoras, la lección debe ser a largo plazo. “El rol de la academia es insistir en que este es un camino seguro y que los municipios deben invertir en una red de áreas verdes diversa”, concluye Molina.